Von der Projektidee zur Finanzierung

(23.09.2025)

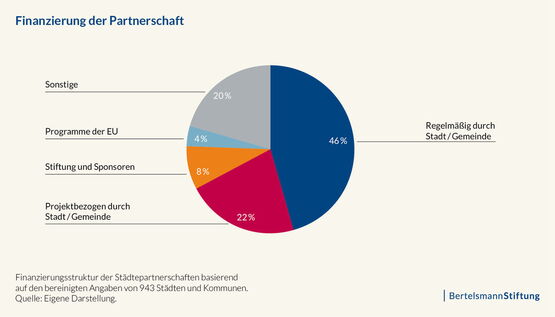

Viele Partnerschaften verfügen über einen jährlichen oder projektbezogenen Zuschuss der Kommune für ihre Arbeit und/oder über Mitgliedsbeiträge, welche eine gute und sichere Grundlage bilden. Für ihre Aktivitäten können Partnerschaften ergänzend weitere finanzielle Mittel in Betracht ziehen. Hier ein kleiner Überblick und Tipps für die Planung eines Budgets

Vor den Zahlen, die Idee

Bevor man auf mögliche Förderer zugeht, ist es wichtig, sich über den Inhalt und die Kosten folgende Fragen stellen. Je klarer die Idee ist, desto größer sind die Chancen, andere davon zu überzeugen.

- Wofür genau will ich Mittel beantragen? Was beinhaltet mein Projekt konkret? Eine Kurzbeschreibung der Idee ist als Grundlage für Gespräche und Förderanträge wichtig. Sie sollte die gängigen W-Fragen beantworten (Was, Wo, Wann, Wer und Wie viele Teilnehmende, Warum (Ausgangslage und Ziel des Projekts)

- Was will ich mit dem Projekt erreichen?

- Ab wann kann ich mein Projekt als erfolgreich bezeichnen (Mindestteilnehmerzahl, inhaltliche Kriterien...)

- Wie viel kann meine Einrichtung leisten (Sachleistungen, Personalkosten, Geldbetrag)?

- Was/wie viel können meine Partner leisten?

- Wer soll sich um die Verwaltung des Budgets kümmern?

- Wie sieht für uns der Mindeststandard aus?

Der gelungene Finanzplan

Ergänzend zur Kurzbeschreibung ist es unerlässlich, sich Gedanken über die Gesamtkosten des Projekts und die vielleicht bereits vorhandenen Mittel zu machen.

Ein gelungener Kostenplan für ein Projekt:

- ist transparent und bildet alle Kosten des Projekts ab (Sachkosten, Personalkosten, Kosten des Partners nicht vergessen)

- ist detailliert und nachvollziehbar (Berechnungsschlüssel, realistische Angaben auf Grund von Recherchen oder Voranfragen)

- spiegelt die Inhalte des Projekts wider

- ist an die Zielgruppe angepasst

- bietet Raum für Flexibilität (optionale Aktivitäten, Baukastenprinzip)

- wird nicht zu niedrig angesetzt, aber auch nicht künstlich aufgeblasen

Der Finanzplan wird in der Regel so aufgebaut, dass er zwischen Sachkosten und Personalkosten transparent unterscheidet. Typische Kosten für Begegnungsprojekte sind: Reise und Transport, Verpflegung, Unterbringung, Material, Kosten für Aktivitäten, Honorar für Dolmetscher, Workshopleiter usw, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Ergebnissicherung, Personalkosten für Planung und Durchführung.

Zeit und Flexibilität mitdenken

Es kann passieren, dass Sie nicht genügend Geld für Ihre Aktivitäten finden. Deshalb ist es ratsam, eine gewisse Flexibilität einzuplanen. Die Kurzbeschreibung und der Kostenplan bilden das Projekt unter den optimalen Bedingungen ab. Aber an welchen Stellen kann ich zur Not Abstriche machen, ohne das Ziel meines Projekts zu gefährden? Hier können zum Beispiel:

- Alternativen mitgedacht werden: Eine kostenpflichtige kulinarische Stadtführung wäre sehr schön, aber wenn das Budget nicht reicht, ist ein günstigerer oder kostenloser Spaziergang mit dem örtlichen Geschichtsverein oder einem Ortskundigen ausreichend. Das Abschlussessen im Restaurant kann vielleicht durch ein gemeinsames Koch-Event ersetzt werden. Anstelle des gedruckten Fotobuchs nach Abschluss des Projekts wird ein Blog online erstellt.

- An einzelnen Stellschrauben gedreht werden: Z.Bsp. Dauer und Teilnehmendenzahlen. Hierbei sollten vorab jedoch Mindeststandards festgelegt werden. Lohnt sich die Reise für 5 Jugendliche oder ist unsere Mindestteilnehmerzahl 15? Die optimale Dauer wäre XX Tage, aber vielleicht ist 1 Tag weniger auch ok?

Auf der Suche nach passenden Finanzierungsquellen

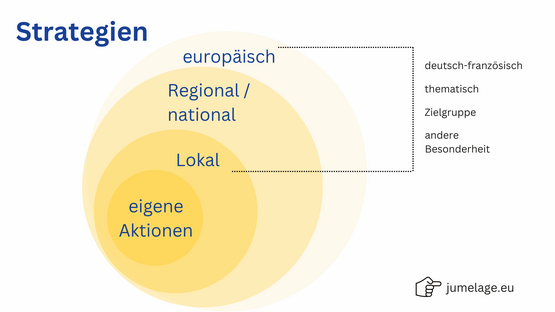

Für die Suche nach finanziellen Mitteln sind unterschiedliche Strategien möglich:

- Finanzieller Beitrag der Teilnehmenden

- Eigene Aktionen: Es gibt viele gute Beispiele, wie über Kuchen-Verkauf, Lotto-Nachmittage, Lose-Verkauf einige Tausend Euro eingesammelt werden können. Diese Aktionen müssen von Vereinsmitgliedern oder ehrenamtlich Engagierten organisiert werden. Ob entsprechende zeitliche und personelle Ressourcen vorhanden sind, muss deshalb vorab geprüft werden.

- Lokale Unterstützer: Die Aktivitäten haben immer eine lokale Verankerung (durch die Teilnehmenden, Besuch und Gegenbesuch vor Ort, oder thematisch über eine Besonderheit der Kommune). Es lohnt sich deshalb, auf lokale Firmen und Stiftungen zuzugehen, die ab und zu auch kleinere Summen für gemeinnützige Projekte bereitstellen. Im Gegenzug kann die Erwähnung der Spende oder der Förderung eine gute Werbung für die lokalen Unternehmen sein. Nebeneffekt ist zudem, dass diese dadurch über die Aktivitäten der Partnerschaft informiert sind und sich vielleicht auch in Zukunft dafür interessieren. Es lohnt sich oft, mit der verfassten Kurzbeschreibung „anzuklopfen“, und um eine (moderate) Unterstützung zu bitten.

- Regionale und nationale Stellen: In den dt. und frz. Regionen gibt es zahlreiche Stiftungen und Förderprogramme, die vorrangig gemeinnützige Aktivitäten fördern. Hier sind in der Regel formelle Anträge nötig. Für die Suche lohnt es sich, breit zu denken und die unterschiedlichen Aspekte der Aktivität in Betracht zu ziehen. Manche Stellen fördern deutsch-französische (oder internationale) Projekte, andere Jugendprojekte, andere haben einen thematischen Schwerpunkt auf z.B. Sport, Musik oder Umwelt.

- Europäische Programme: europäische Mittel für Aktivitäten im Rahmen von Partnerschaften sind ebenfalls möglich. Auch wenn die Anträge bürokratischer und aufwändiger sind, kann sich der Antrag lohnen. Diese Programme richten sich vorrangig an erfahrene Antragsteller und für größere Projekte.

- Crowdfunding: für Projekte mit Jugendlichen und solche, die gesellschaftlich relevante Themen betreffen, kann eine Crowdfunding-Aktion in Betracht gezogen werden. Hier gibt es unterschiedliche Modelle und Plattformen, über die man sich informieren kann. Erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen erfordern eine gute Planung und Öffentlichkeitsarbeit und sollten deshalb gut überlegt sein.